耳の病気

耳の病気

聞こえにくさを自覚するきっかけとして、「音は聞こえるが、何を話しているのか分かりにくい」「家族からテレビの音を下げるよう注意される」「朝起きたら突然聞こえが悪くなっていた」などがあります。

加齢に伴って少しずつ聴力が低下することは自然なことですが、そのまま放置してしまう方も多いのが現状です。

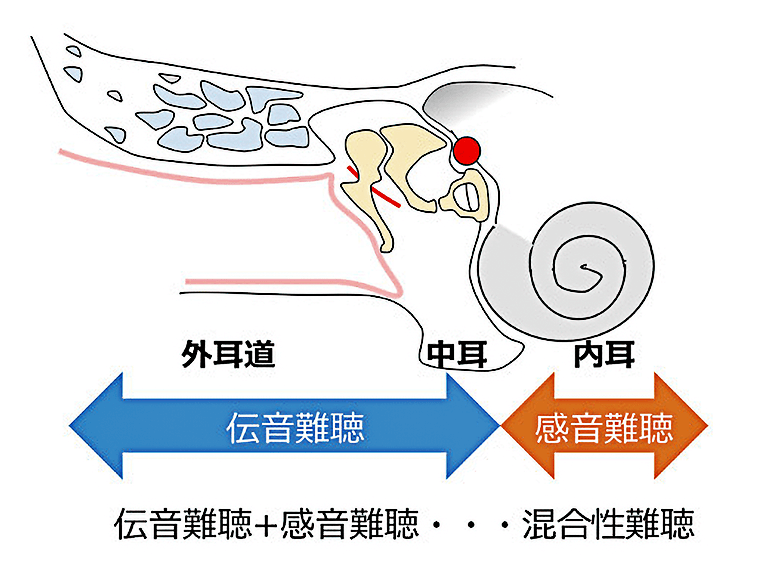

難聴にはいくつかのタイプがあります。

音が耳の奥まで届く経路に問題がある

音を感じ取る内耳や神経に問題がある

伝音難聴と感音難聴の両方を併せ持つ

難聴の種類によっては、早期の治療や手術で回復が見込める場合もあります。 診断には聴力検査や耳のCT検査を組み合わせて行います。

ある日突然、片方の耳が聞こえが悪くなる病気です。最初は耳の詰まった感じに気付くだけで聴力を失ったことに気づかないことがあります。90%以上に耳鳴りがあり、めまいを伴うこともあります。原因ははっきり分かっていませんが、ウイルス感染や微小な血管の循環不全などが考えられています。

診断には聴力検査や造影剤を使用したMRIが推奨されています。ただし、MRIを受けられない方には、側頭骨CTや脳波検査を行います。

治療は主にステロイドの内服です。ほかにも血流改善薬やビタミンB12の内服などを行います。当院では内服が難しい方や重症の場合にはステロイド鼓室内注射も行っています。ステロイド鼓室内注射は、鼓膜を麻酔し注射器で中耳にステロイドを注入します。

発症後はできるだけ早い治療が大切です。症状に気づいたらすぐに耳鼻科を受診してください。MRI検査や入院治療が必要な場合は、適切な医療機関をご紹介いたします。

年齢を重ねるにつれて、徐々に聴力が低下し、特に高音域(会話の特定の音や電子音など)が聞こえにくくなります。進行するとコミュニケーションが困難になり、会話が減ったり、孤独感を感じたりすることがあります。最近では、難聴が認知症のリスクを高めることもわかってきました。

補聴器を使用することで、日常生活の質を改善できます。当院では適切な検査を行い、補聴器選びのお手伝いをしております。聞こえに不安がある方は、お気軽にご相談ください。

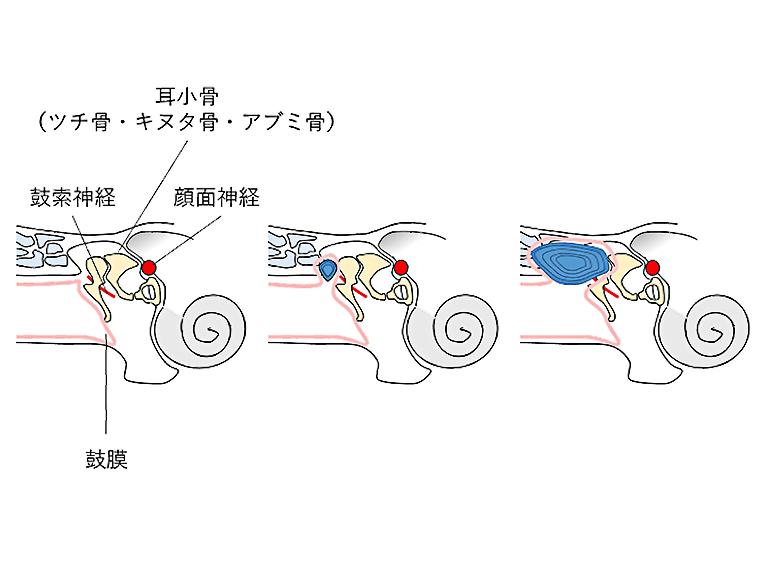

中耳は、鼓膜の奥の空間で、音を伝える骨、「耳小骨」が3つあります。この骨は、人体最小の骨で、音の振動を鼓膜から内耳へ伝える役目があります。また、中耳の周りには顔をうごかす「顔面神経」や味覚の神経の一つである「鼓索神経」があります。中耳は鼻の奥と耳管(じかん)を通じてつながっており、唾液を飲み込んだりすると新鮮な空気が中耳に供給されます。子どもは鼻やのどの炎症が中耳に伝わりやすいため、中耳炎を発症しやすい傾向があります。

ウイルスや細菌が、鼻と中耳をつなぐ耳管(じかん)を通じて中耳に入り込むことで発症します。症状は、耳の痛み、発熱、耳の詰まり感、聞こえにくさなどです。炎症が進行して鼓膜が破れると、耳だれが出ることもあります。小さな子どもは症状をうまく伝えることができないため、機嫌が悪くなる、頻繁に耳を触るなどのサインが見られます。急性中耳炎を繰り返すと慢性化し、手術が必要になることがあります。

治療の基本は、鎮痛剤の使用や抗菌薬の内服が基本ですが、自然に改善することも多いため、耐性菌への配慮から経過観察する場合もあります。症状が重い場合には、鼓膜切開によって膿を排出し、回復を促進します。

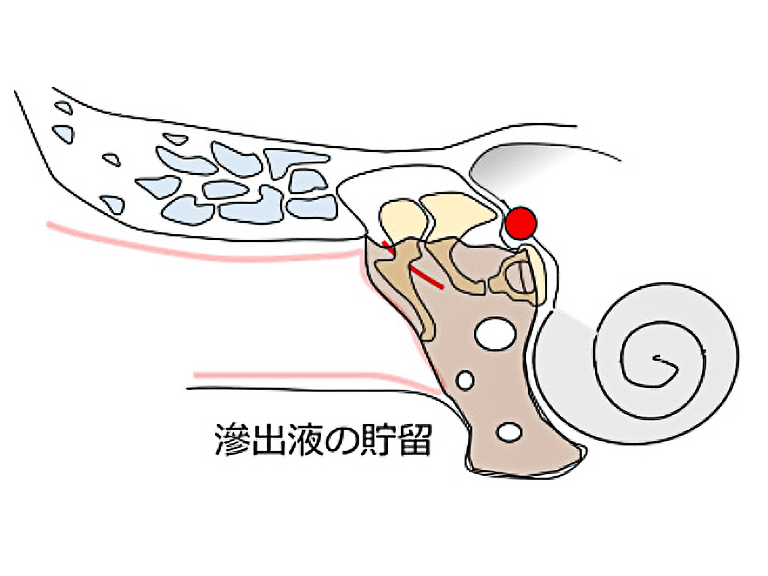

滲出性中耳炎は、中耳腔に液体が溜まる病気です。通常、滲出液は中耳と鼻の奥をつなぐ耳管(じかん)を通じて喉へ排出されます。しかし、耳管の働きが低下すると滲出液が適切に排出されず、中耳腔内に留まり続けます。

急性中耳炎とは異なり、滲出性中耳炎では発熱や強い耳の痛みがほとんどありません。そのため、特に小さな子どもが発症した際には、保護者が日常の行動の変化に気づいてあげることが大切です。以下のような症状が見られる場合は、滲出性中耳炎を疑い、耳鼻科を受診することをおすすめします。

この病気はどの年齢層にも起こる可能性がありますが、特に子どもに多く見られます。痛みや発熱は伴わないため、子どもの行動変化(聞き返しが増える、大きな声で話すなど)が重要なサインとなります。

滲出性中耳炎に癒着性中耳炎や中耳真珠腫が合併することがあり、より深刻な中耳疾患に進行する可能性があるため、早期の診断と適切な治療が重要です。

検査には鼓膜の動きを測定するインピーダンスオージオメータを使用します。

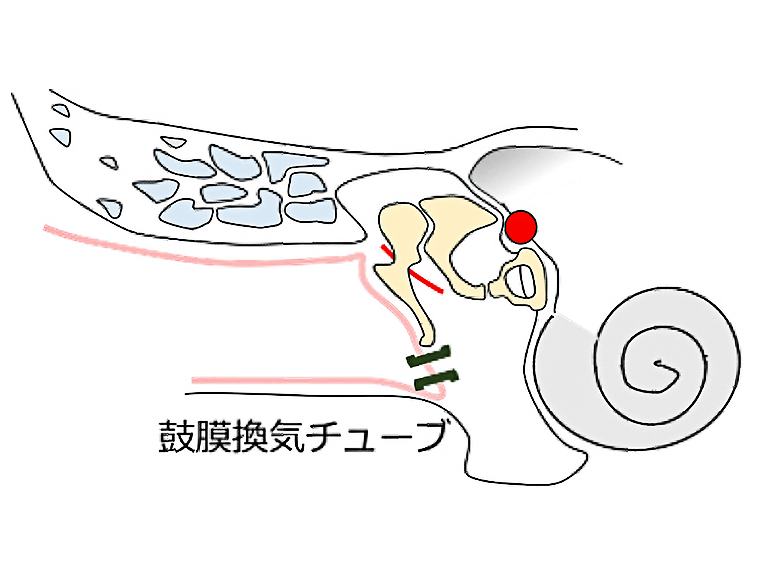

自然に治癒することも多いですが、保存的治療としてカルボシステインなどの内服を行います。3ヶ月以上つづく場合には、片耳か両耳か、鼓膜所見、聴力レベルなどを考慮し、鼓膜に換気チューブを挿入する手術が行われます。発達や学習障害のリスクがある場合は3ヶ月を待たずに治療を行うこともあります。

鼻副鼻腔炎やアレルギー性鼻炎などの治療も重要です。言語障害や学習障害のリスクがある場合には早期に治療します。また、アデノイド肥大がある場合にはアデノイド切除術も検討します。

自己通気用の風船や機械を用いて自宅での治療をすすめることもあります。1日2-3回を数週間継続していただきますが、ただし、鼻症状がある場合は使用を控える必要があります。

中耳真珠腫は、鼓膜の陥凹に炎症や垢のようなもの(痂皮(かひ))がたまり、周囲の骨を溶かしながら、あたかも真珠のようにゆっくりと大きくなっていく病気です。

おもな症状は耳漏、耳痛、耳閉感、難聴などです。進行するとめまい、味覚障害、顔面神経麻痺、髄膜炎などを生じます。自覚症状を伴わず偶然みつかることがあります。

■鼻すすり、中耳の換気不全などが原因と言われていますが、いまだ不明な点が多い疾患です。進行性の疾患で治療には手術を要します。

*鼓索(こさく)神経:味覚を支配する神経の一つ

外耳炎は、耳の穴から鼓膜までの部分に細菌やカビが感染し、炎症を起こした状態です。耳掃除のしすぎが主な原因で、耳の皮膚はとても薄いため、少しの刺激で傷ついたり荒れたりすることがあります。

症状としては、強いかゆみや痛み、耳だれなどがみられます。悪化すると聞こえにくさや耳の詰まり感を伴うこともあります。

耳の穴に異物が入ると、ガサガサとした音や痛みが生じることがあります。原因としては、髪の毛やプールの水、耳掃除中に綿棒の先が取れてしまうケースが多く、子どもでは虫やおもちゃが入ってしまうこともあります。

無理に自分で取ろうとすると、耳の奥や鼓膜を傷つける恐れがあるため、耳鼻科での処置をおすすめします。耳鼻科では、顕微鏡や麻酔を使いながら、できるだけ痛みを抑えて異物を取り除くことができます。